В новой книге серии детских энциклопедий с Чевостиком «Наш русский язык» любимые герои рассказывают все о русском языке, разбираются, как он менялся, в чём его богатство и выразительность. Вот несколько интересных отрывков из путешествия героев.

Везде ли русский язык одинаков?

— Мы в кабинете моего друга, учёного-лингвиста. Лингвисты изучают языки. Мой друг пишет сейчас научную работу о диалектах русского языка.

— Что такое «диалекты»?

— Диалект — это разновидность языка. На разных территориях в одной стране могут быть разные диалекты или говоры. В России, хотя она и очень большая, лингвисты выделяют всего три группы русских говоров: северные, южные и среднерусские. Даже в одной группе люди в разных местностях часто используют особые слова и выражения, по-разному произносят некоторые звуки. Сейчас мы посмотрим видео, которые мой друг снял в городах и сёлах нашей страны, и внимательно послушаем речь людей. Итак, слушаем жителей Краснодара.

— Ты прав: в Краснодаре говорят непривычно: «снех», «хород», «он поёть» вместо «он поёт».

— Это южное наречие. Вместо твёрдого Г в этом говоре звучит мягкий Х. На юге часто смягчают Т в конце глаголов — слов, указывающих на действие. Давай сравним южно-русскую речь с московским диалектом.

— По-моему, ничего особенного в разговоре москвичей нет.

— Однако жителям других городов кажется, что москвичи акают, то есть слишком часто произносят А на месте безударного О: «Масква», «пагода», «карова», «сабака». — Москвичи акают, а кто-нибудь, может, окает?

— Окают и цокают, то есть вместо Ч произносят мягкий Ц, на севере. Послушай, как звучит речь жительницы села неподалёку от Вологды.

— Правда, окает и цокает: «Пойду погляжу, как мой внуцок огород прополол». Дядя Кузя, а откуда этот дядя? Он и гэкает, и слова непонятные говорит: «казюк», «жалик».

— Этот дядя — из города Тулы. По гэканью ты уже понял, что туляки говорят на южнорусском диалекте. Слова «казюк» и «жалик» местные, тульские. Тула всегда славилась своими заводами, а ещё — тульскими пряниками. Заводы делали оружие, которое закупало государство, платили за оружие из казны — из государственных денег. Поэтому рабочих заводов и звали «казюки». А «жалик» — это пряник без начинки, его пекут из остатков теста.

— Понятно: испекли пряники с начинкой, а тесто осталось, выбросить жалко, вот и сделали из остатков жалик. Ой, опять на экране бабушка из Вологды. Она рассказывает, что её козы ушли из стаи, побежали к вице. Странно: стаи-то у птиц бывают, а не у коз. И что такое «вица»?

— В Вологде стаей называют сарайчик для мелкого скота, а вицей — пруд.

Собиратель слов

— Дядя Кузя, оказывается, быть лингвистом очень интересно. Столько слов насобирать можно!

— Ты прав: лингвистика — очень интересная наука. Я хочу тебе показать самого, пожалуй, известного в России собирателя слов. Настраиваю времяскок. Март 1819 года.

— Ох и здорово же на лошадках покататься! Только холодно: я-то в тулупчике, а наш спутник совсем замёрз. Интересно, кто он? Одет как военный, лицом на мальчика похож.

— Нашего спутника зовут Владимир Иванович Даль. Ему всего семнадцать лет, несколько дней назад он окончил Морской корпус — учебное заведение, где готовили младших офицеров флота. Даль едет из Петербурга на место службы. Давай послушаем, о чём он говорит с ямщиком.

— Ямщик заметил, что Даль замёрз, показал ему на небо и сказал: «Замолаживает!» Я этого слова не понимаю, и Даль тоже не понял, переспросил: «Как замолаживает?» Подожди, я послушаю, что ямщик ответит. А, вот оно что: замолаживает значит небо пасмурнеет, затягивается облаками. Что это Даль делает? Зачем? Он же и так окоченел, а теперь ещё достал из кармана какую-то книжечку и озябшими руками что-то записывает.

— Ты, Чевочка с хвостиком, прочитай, что же Даль пишет. — «„Замолаживать“, иначе „пасмурнеть“, в Новгородской губернии значит заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью». Я догадался! Даль слова собирает, да? Интересно, много ли уже собрал.

— Пока ещё ничего не собрал. «Замолаживает» — первое слово, которое записал Даль.

— А много ли потом соберёт?

— Помнишь, в нашей библиотеке на полке по соседству с твоей стоят четыре толстых коричневых тома?

— Конечно, помню: ты часто берёшь одну из этих четырёх книг и что-то в них смотришь.

— Уточняю, как пишется и что означает то или иное слово. Эти четыре тома — «Толковый словарь живого великорусского языка», который составил Даль. В нём около двухсот тысяч слов и тридцать тысяч пословиц, поговорок и загадок.

— Двести тысяч! Где же Даль собрал столько слов?

— Давай посмотрим. Настраиваю времяскок. 1829 год. Город Адрианополь.

— Дядя Кузя, я узнал Владимира Даля, хотя он уже не похож на мальчика. Ты говорил, Даль — моряк, почему же он операцию делает?

— Даль сначала был моряком, а потом выучился на врача. Мы попали на Русско-турецкую войну, и ты видишь, как Даль спасает раненого солдата.

— Операция закончилась, Даль на улицу вышел. Почему он такой грустный? Устал?

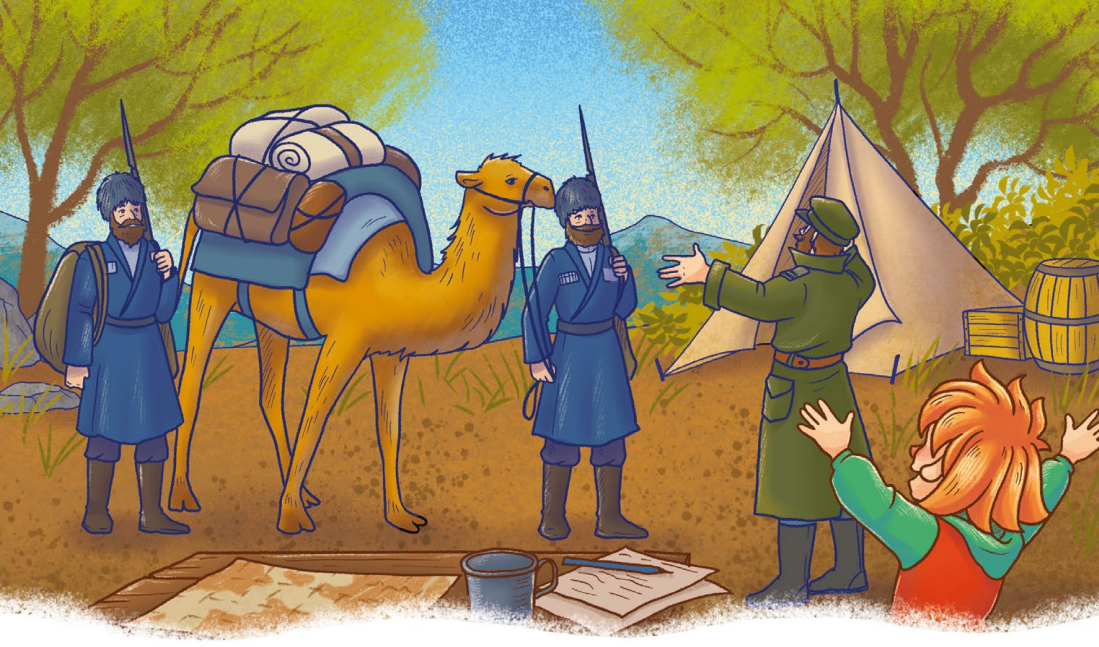

— Даль грустный, потому что у него пропал вьючный верблюд.

— Что такое «вьючный»?

— Вьючный скот использовали для перевозки тяжестей.

— Наверное, верблюд перевозил ценные вещи, раз Даль так расстроился.

— Не просто ценные, а бесценные, во всяком случае для Даля.

— Золото?

— То, что дороже золота. С тех пор как Даль записал слово «замолаживает», он не расставался с записной книжкой, куда вносил слова, пословицы, прибаутки. Через десять лет у него накопилось несколько толстых тетрадок. Даль собирал слова везде, и на войне тоже. Вот как он писал об этом: «…нигде это не было так удобно, как в походах. Бывало, на днёвке где-нибудь соберёшь вокруг себя солдат из разных мест да и начнёшь расспрашивать, как такой-то предмет в той губернии зовётся, как в другой, в третьей; взглянешь в книжку, а там уж целая вереница областных речений…» За время военных действий Даль заполнил словами несколько тетрадок. Их с другими вещами перевозил вьючный верблюд. Неделю назад он исчез.

— Какая беда! Вместе с верблюдом все слова, все труды пропали! Бедняжка Даль!

— Погоди расстраиваться, Чевочка с хвостиком. Посмотри лучше, что там происходит.

— Ура! Солдаты ведут верблюда! Но целы ли записные книжки?

— Целы. Даль писал: «Я осиротел с утратою своих записок, о чемоданах с одёжей мы мало заботились… К счастью, казаки отбили где-то верблюда и через неделю привели его в Адрианополь… Таким образом, начало русского словаря было избавлено от турецкого плена…»

— Дядя Кузя, со словами всё понятно, а пословицы, поговорки и прибаутки зачем он собирал и в свой словарь поместил?

— Попробуй сам на свой вопрос ответить. За что ты любишь пословицы и поговорки?

— Я не думал об этом. Наверное, за то, что они короткие, ясные, иногда смешные, например про Варварин нос. И с ними как-то интереснее разговор получается. Помнишь, как я однажды в темноте стула испугался: подумал, что это какой-то монстр? А ты сказал: «Трусливому зайке и пенёк — волк». И правду сказал, я ведь струсил.

— Ты прав: в пословицах, поговорках и прибаутках — мудрость народа. И при этом они не скучные, а яркие, меткие. В них — немалая часть богатства нашего языка. А ещё — в народных песнях, былинах, сказках. Кстати, сказки и Даль сочинял. Некоторые мы с тобой читали, про Снегурочку например.

— Грустная сказка, Снегурочка-то растаяла. Дядя Кузя, но как же так получилось: Даль записал слово «замолаживает», которое от ямщика услышал, а я почему-то этого слова не знаю?

— Вряд ли найдётся человек, который знал бы все слова из толкового словаря. Ты же помнишь, что язык живой, он меняется.

По материалам книги «Наш русский язык».

Обложка статьи: иллюстрация из книги.