Играть любят все дети. Да что дети — даже взрослые, даже животные любят играть. В старину детство кончалось быстро и ребенок рано включался в жизнь семьи, в рабочие дела и хлопоты. Времени на игры — в нашем понимании — у древнерусских детей оставалось не так уж много. Но они все же играли

Бумажная книга Электронная книга

Играть и выигрывать

Игры у наших предков преобладали подвижные, уличные, причем играли в них, судя по всему, и сельские, и городские ребятишки. По крайней мере до 7 лет мальчики с девочками играли вместе, а после этого девочки начинали осваивать обрядовые игры, характерные только для женщин.

Девичьих обрядовых игр известно много, но самая знаменитая, пожалуй, кумление, которое устраивали в четверг перед праздником Троицы. Этот день у православных назывался Семик. Девочки и девушки выходили к одной заранее выбранной березке, «завивали» ее: украшали тряпочками и ленточками, при этом водили хороводы и пели простенькую песню: «Завивайся, березка, завивайся, зеленая, будь, наша березка, весела».

Затем приступали к самому кумлению: разбившись на пары, менялись нательными крестами, крашенными в зеленый цвет яйцами и, поцеловав в щеку, нарекали друг друга кумой. То есть они становились не просто подругами, а назваными сестрами и позже крестили детей друг друга.

Завершался обряд пением и трапезой под березкой. Свое угощение для общего стола приносила каждая девушка. Другой обряд совершался тоже весной, на Вознесение или на Троицу. Назывался, правда, страшно: «похороны кукушки». Девушки делали небольшую куклу — кукушку, наряжали ее в лоскутную одежду, укладывали в деревянную коробочку-гробик и хоронили в березовой роще. Кукушка издревле была символом женской силы, и такой обряд символизировал передачу земле женского плодородия, а еще вступление девушек в женское сообщество, как и кумление.

Что еще почитать:

Игра в бабки

В бабки славяне играли уже в 6–8-м веках. Бабками называли кости «пальцев» копытных животных: коров, овец, свиней, коз, оленей, лосей.

Игроки приходили каждый со своим набором бабок — а для игры их нужно было примерно 30 штук. Такие наборы ценились: их передавали по наследству, хранили в специальных мешочках. Игра проходила так. Выбирали ровную площадку, по центру которой проводили черту — кон. На эту черту устанавливали бабки всех играющих.

Задача — выбить с определенного расстояния как можно больше бабок, чтобы забрать их себе. В качестве биты брали самую крупную и увесистую бабку.

Чтобы она была еще тяжелее, иногда внутрь нее заливали свинец или олово, но так делать запрещалось: обманщика ждала суровая кара. Как видите, в целом все просто. Но на самом деле описание одних только правил игры заняло бы не одну страницу: в них оговаривались и варианты жеребьевки, и особенности бросков биты. Даже то, как ложилась выбитая бабка, имело свое значение и название.

Бабки — игра азартная, в нее охотно играли и взрослые. А в 19-м веке на ее основе появилась еще одна народная игра — городки.

Русский хоккей

Все знают, что такое хоккей. Вот только иногда в него играют не с шайбой, а с мячом: этот вид спорта так и называется: хоккей с мячом или бенди. Еще его знают как русский хоккей — и не случайно. На Руси эта игра зародилась в глубокой древности: первые упоминания о ней относятся к 10–11-му векам. Правда, говорили тогда, конечно, не «хоккей», а клюшкование.

Как и хоккей, эта игра командная, а отличается тем, что загоняют снаряд не в чужие ворота, а в свою лунку. В клюшкование играли и летом на полянке, и зимой на льду. Правила запрещали заступать в лунку, касаться мяча ногами. Мяч вытачивали из дерева, хотя есть сведения, что для игры использовали и круглые овощи.

Вышибалы и лапта

Всем знакомые вышибалы тоже игра очень древняя: считается, что она существовала уже во времена Рюрика. Играли наши предки и в лапту — аналог бейсбола. Она популярна и сейчас, даже правила не особенно изменились.

Собираются две команды: одна водит, вторая бьет. Игроки бьющей команды по очереди стараются битой отбить мяч и, пока тот летит, пробежать все поле и вернуться. Игроки водящей команды ждут в поле: они пытаются поймать отбитый мяч и «засалить» им бегущего. Удалось попасть — команды меняются местами.

Лапта упоминается в летописях, а при раскопках в Новгороде обнаружились войлочные мячи и биты для этой игры.

Большая кукольная тайна

В наше время невозможно представить жизнь ребенка без кукол. В куклы играли наши мамы и бабушки, прабабушки и прапрабабушки. У кого-то были дорогие покупные куклы, а у кого-то — самодельные, смастеренные из разных материалов: ткани, дерева, бересты, соломы, глины, иногда из воска, камня и кости. Даже сравнительно недавно — лет 100–150 назад — крестьянские девчонки превращали в кукол пучки травы, палочки и тряпочки или лепили их из глины.

У русских народных кукол обычно замысловатые названия: кубышка-травница, мотанка, куватка, десятиручка, пеленашка… Этнографы разделяют самодельные куклы на обереговые, обрядовые и игровые, однако порой очень трудно определить, какие куклы для чего предназначались.

Попадая в землю, дерево и ткань очень быстро превращаются в труху. Они хорошо сохраняются разве что в болотистых влажных почвах, например в Великом Новгороде. Среди множества деревянных изделий там были найдены и куклы. Новгородские куклы плоские и небольшие, с едва намеченными лицами. Вообще, они очень напоминают древних идолов и особых кукол, которых изготавливали в старину в Карелии, Поморье, Новгороде, на Ладоге. Такую куклу называли панка. Считалось, что в панке живет душа предка.

Кукол хранили в красном углу за иконами, в определенные дни ставили на стол, когда семья собиралась за общей трапезой. Если хотели защититься от несчастий и напастей, обережную панку трижды поворачивали против часовой стрелки, приговаривая: «Злом отвернись, добром повернись». Среди панок встречались и мужские фигурки, но женских было гораздо больше: они олицетворяли Великую богиню-мать, дарующую жизнь, силу и здоровье. Выбрасывать такие куклы или играть с ними категорически запрещалось, чтобы не навлечь на себя и близких несчастья.

Наиболее частая находка на местах поселений Древней Руси — глиняная игрушка. Однако в древности они вовсе не предназначались для потешек: это были изображения духов и различных божеств. Даже веселые свистульки: свистом подавали сигналы и отгоняли зло.

В 15–17-м веках в русских городах и селах на ярмарках гончары продавали многочисленные глиняные игрушки: коней без всадников и со всадниками, кукол-баб, медведей… Хотя изготавливали их обычно женщины, а иногда дети: гончары-мужчины не считали эти «пустяшинки» серьезным делом.

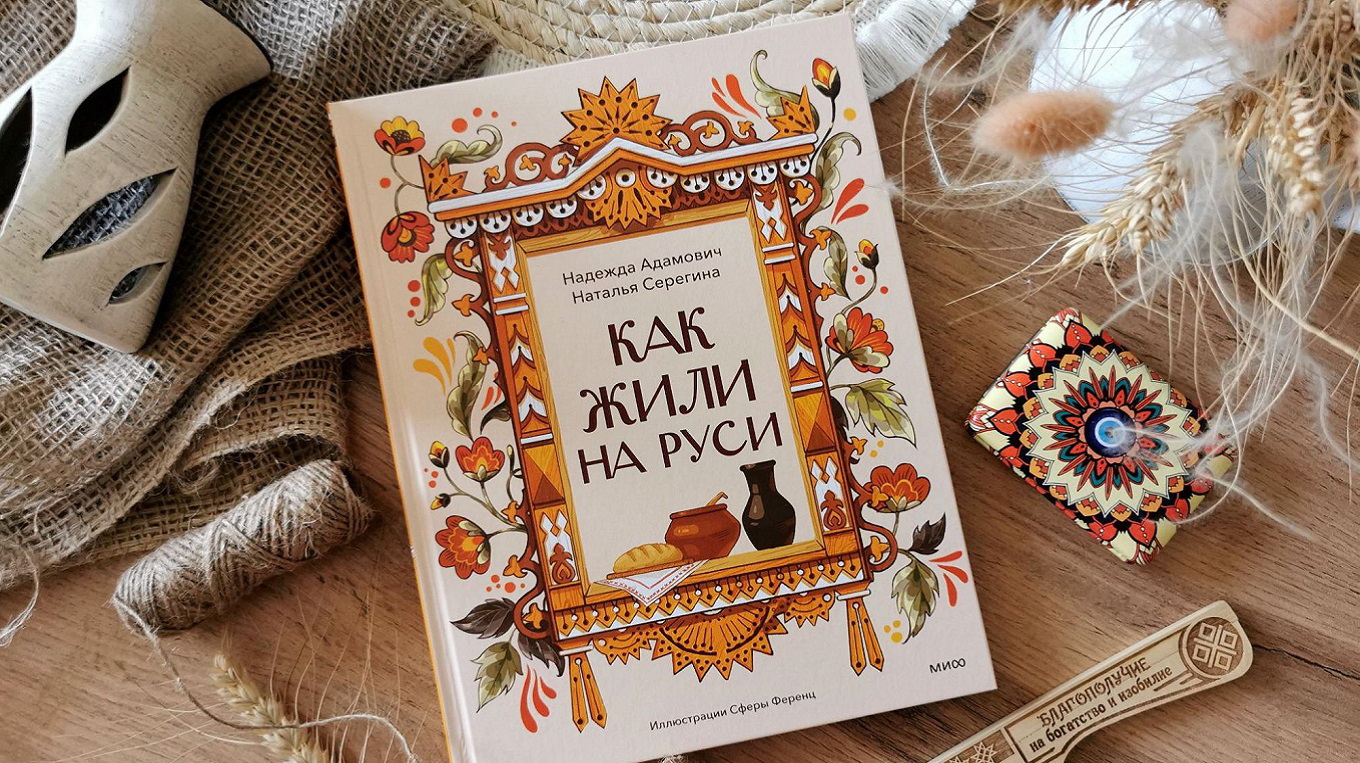

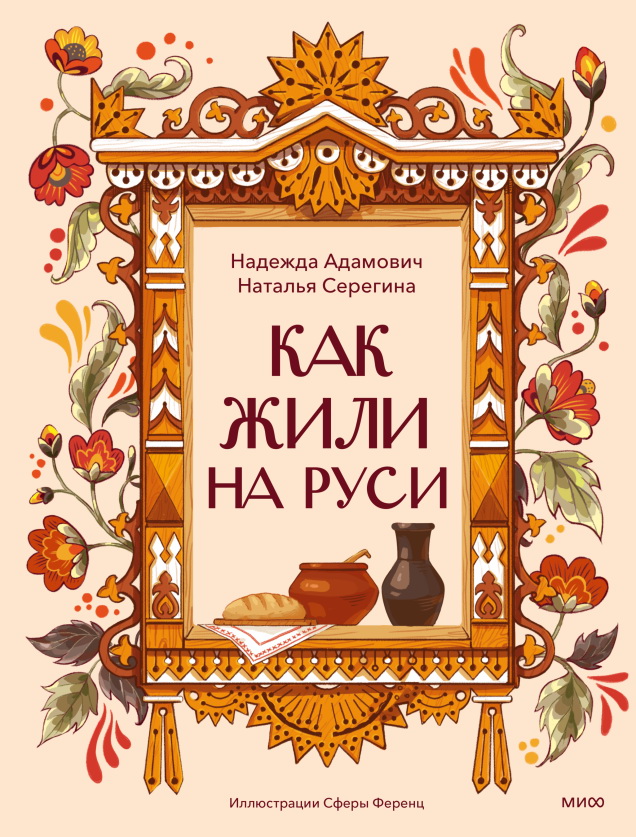

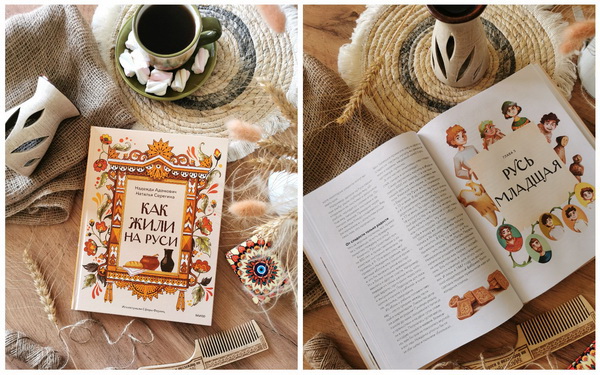

По материалам книги «Как жили на Руси».

Заказать: